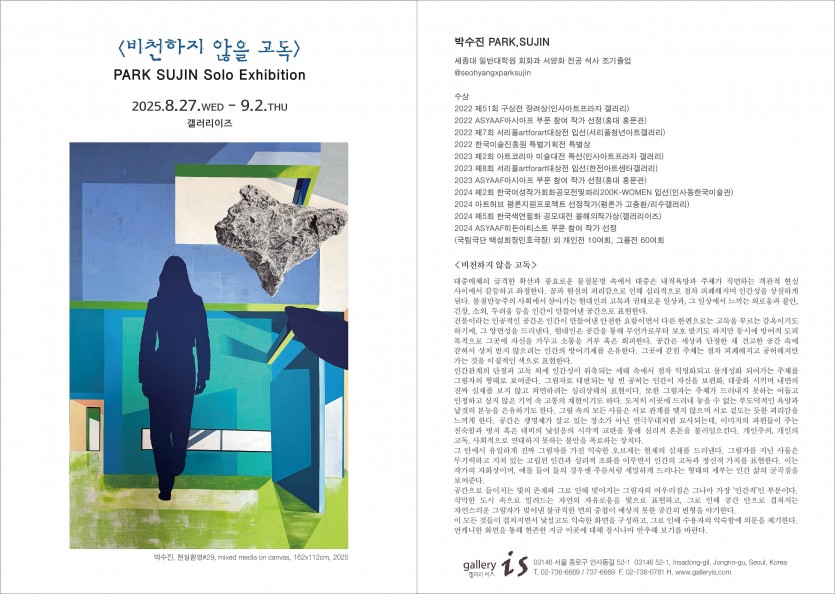

박수진 개인전 <비천하지 않을 고독> 2025.8.27-9.2. 갤러리이즈

페이지 정보

작성자 사무국 댓글 0건 조회 192회 작성일 25-07-15 10:46본문

공허한 마음, 환영과도 같은 현실에 한 줄기 빛이

고충환(Kho Chunghwan 미술비평)

박수진의 회화 공허한 마음, 환영과도 같은 현실에 한 줄기 빛이 고충환(Kho Chunghwan 미술비평) 창을 통해 비치는 햇볕이 벽면과 바닥에 빛 면을 만들고 빛의 기미를 만드는, 빛 면과 빛의 기미가 어둑한 실내와 대비되면서 도드라져 보이는, 혹은 공간을 잠식하 며 실내에 스며드는 그림이다. 빛이 투과하는 창은 그림 속에 직접 등장하기도 하 지만, 대개 턱과 같은 구조물을 빌려, 바람에 부푼 커튼을 빌려, 어른거리는 나무 그림자를 빌려, 다만 빛 면과 빛의 기미를 통해 암시된다. 그렇게 그림 속에 창문 이 없을 때마저 얼마만의 빛이 만든 면과 기미는 항상 있다.

그렇게 작가의 그림에는 빛이 있다. 어둑한 실내와 빛의 기미가 대비된다. 빛과 어둠의 대비를 그린 것일까. 빛과 어둠의 대비가 주제일까. 빛과 어둠의 대비가 불 러일으키는 감정적인 파장이나 심리적인 파동이 주제일지도 모르겠다. 정중동 그러 므로 정적인 가운데 불안으로 공허로 들끓는 파토스가 주제일 수도 있겠다. 작가의 마음처럼, 작가의 현실 인식처럼 어둑한 실내에 한 줄기 빛이 스며든다. 그러므로 창을 통해 비치는 한 줄기 빛은 어쩌면 어둠을 밝혀줄 한 줄기 희망일지도 모른다. 출구 없는 현실을 돌파하게 해줄, 지금 여기와는 다른 저기 그곳으로 이행하게 해 줄, 한 줄기 서광 같은 것일지도 모르겠다. 그렇게 빛과 어둠이 대비되고, 현실 인 식과 희망이 대비된다.

그렇게 아마도 작가의 심리적인 공간을 그렸을 그림이 이중적이고 양면적이다. 친근하면서 낯설다. 아파트 아니면 사무실 아니면 거실과 같은 일상적인 공간을 그 려놓고 있다는 점이 친근하고, 일상적인 공간에도 불구하고 사실은 이질적인 구조 가, 어긋나는 구조가, 아마도 편집되고 재구성된 구조가, 이중 혹은 다중구조가 낯 설다. 비어 있는 공간이 불러일으키는 공허한 감정이, 폐쇄적인 감정이 희박한 공 기를 부풀려 팽팽한 긴장감으로 공간을 채워놓고 있는 점도 그렇다. 현대인의 생활 공간을 떠올리게 한다는 점에서, 현대인의 자기 폐쇄적인 시대 감정을 떠올리게 만 든다는 점에서 보편성을 얻고 공감을 얻는다. 심리적 징후를 공간에 빗댄, 현대인 의 삭막한 공간 경험과 암울한 현실 인식을 그려놓고 있다고 해야 할까.

그렇다면 공간에 대한 이처럼 이중적인 양가감정은 어디서 어떻게 유래한 것인 가. 작가는 아파트가 고향인 세대에 속하고, 지금도 아파트에 살고 있다. 그러므로 아파트를 원초적인 고향으로 간직하고 있는 세대 감정을 그려놓고 있다. 아마도 그 림 속에 보이는 기하학적 구조는 그 세대 감정을 반영한 것일 터이다. 그 세대 감 정으로 본 공간이 친근하고 낯설다. 그 양가감정은 기하학적 구조의 집에 대한, 방 에 대한, 그리고 여기에 미래도시를 떠올리게 만드는 건물과 구획된 도시구조에 대 한 양가감정으로부터 유래한 것이다.

존재론적 관점에서 보면, 아파트 그러므로 집은 이중적이고 양가적이다. 집은 세 계로부터 나를 보호해주면서 고립시킨다. 안전하다는 느낌과 소외감이 이율배반적 으로 결합 된 자기 분열적 가능성을 집 자체가 이미 자기의 한 본성으로서 내포하 고 있다. 프로이트는 친숙한 느낌을 캐니로, 낯 설은 느낌을 언캐니로 규정하면서, 캐니와 언캐니의 관계는 상호내포적이라고 했다. 언캐니는 캐니의 본성이다. 캐니 속에 언캐니가 잠수하고 있는 것. 이로써 친근한 공간이 언제든 나를 밀어낼 수도 있는 것이며, 친숙한 공간이 불현듯 숨 막히는 현실로 돌변할 수도 있는 일이다. 그렇게 공간 공포는 이미 집으로부터 비롯했고, 집으로 대변되는, 다름 아닌 자기 로부터 시작되었다.

집이 정체성을 결정한다. 그러므로 집이 곧 정체성이다. 하이데거는 언어가 존재 의 집이라고 했다. 언어가 존재의 인격을 결정한다는 말일 것이다. 이 말을 작가의 그림에 적용해 보면, 집이 작가의 인격을 결정하고, 존재의 정체성을 결정한다. 청 색 조의, 적색과 갈색조의, 그리고 흑백 모노 톤의 절제된 색채감정이 이처럼 인격 을, 정체성을 집에 빗대고 공간에 빗댄 작가의 그림을 내면적으로 보이게 만든다. 자기 내면의 방을 그린, 내면적인 공간을 그린 심리적인 극장처럼 보이게 만든다. 심리적인 극장? 비록 집에 대한, 공간에 대한 작가의 개인적인 감정을 그린 것이지 만, 동시에 그 개인적인 감정은 현대인의 보편적인 감정이기도 하다는 점에서 작가 의 그림은 공감을 얻는다.

현대인은 공허하다. 현대인은 소통하지 않는다. 마음을 터놓고 소통할 데가 없 다. 먼저 마음을 여는 사람이 지는 것이다(?). 스마트폰이 세계를 대신하는, 미디 어를 매개로 한 익명적인 소통으로 직접 소통에 부수되는 감정적인 손실을 염려하 지 않아도 될, 그런, 시대 감정을 현대인은 간직하고 있다. 그러므로 공허는 어쩌 면 현대인이 자초한 삶의 방식일 수 있다. 진즉에 뒤르켐은 아노미 현상이라는 개 념을 빌려 이렇듯 현대인의 공허한 감정을 예견한 바 있다. 물질적인 풍요가 불러 온, 앞서가는 물질문명과 정체된 정신(문화) 사이의 갭이 초래한 정신적인 패닉 상 태고, 공황 상태다. 그렇게 작가의 그림은 저마다 고립된 섬처럼 소외된 사람들이 며, 공허한 현대인의 마음 풍경을 무대에 올려 상연하는 상황극을 보는 것 같고 심 리극을 보는 것 같다.

이제 작가의 그림 속으로, 그러므로 심리극장 속으로 한 발 더 들어가 보자. 그 림 속에는 가구랄 것이 없는, 텅 빈, 다만 빛과 어둠의 교환이 있을 뿐인, 기하학 적 구조의 방이 있고, 구조가 있고, 공간이 있다. 사람이 영 없지는 않은데, 최소 한의 실루엣 형상으로 축약 표현된 사람들이다. 마치 소외를 강조하기라도 하듯, 고립을 증명하기라도 하듯 한 그림 속에 한 사람씩 자리하고 있다. 무중력 상태의 공간을 부유하는 사람들도 같고, 뿌리 없는 사람들도 같고, 자기 정체성 확립에 실 패한 사람들도 같고, 방황하는 사람들도 같다. 정황상 몸을 안쪽으로 한껏 말아 웅 크리고 있는 사람도, 도망가는 사람도, 추락하는 사람도 보인다. 그런데 왜 하나같 이 실루엣인가. 지워진 사람들, 스스로 자기를 지운 사람들, 익명 뒤에 숨은 사람 들이 물질만능주의와 인간성 상실을 문제시하는 것도 같고, 현대인의 공허한 마음 을 표상하는 것도 같다.

아마도 희박한 정체성을 상징할 실루엣 형상의 사람들과 대비되는, 사실적으로 그려져 있어서 실체감을 강조하면서도 이게 뭐지, 싶은 사물들도 그림 속에는 있 다. 그 실체가 손에 잡히는 돌이, 구김과 주름이 여실한 보자기가, 포장된 짐 꾸러 미가, 그리고 베개가 무중력 상태의 공간 속에 떠다니고 있다. 그림자마저 거느리 고 있는 사물들이 그림자도 없는 사람들 그러므로 실루엣 형상의 사람들과 비교되 는 점도 주목된다. 이 사물들은 다 무엇인가. 자기의 분신이라고 했다. 분신? 어둑 한 실내가 작가의 현실 인식을 반영하듯, 자기가 지워진 실루엣 형상의 사람들이 현대인의 공허한 마음을 상징한다. 어둑한 실내로 스며드는 한 줄기 빛이 한 줄기 희망(서광)을 상징하듯, 상대적으로 뚜렷한 실체감을 내장한 사물들(특히 돌)이 공 허한 현실에서의 일탈(보자기, 짐 꾸러미, 그리고 베개)을 상징한다.

현실을 인식하는 것도 나고, 현실에서의 일탈을 꿈꾸는 것도 나다. 지워진 사람 들도 자신이고, 뚜렷한 실체감으로 무장한 사물들도 자신이다. 빛도 내가 불러들인 것이고, 어둠도 자신으로부터 유래한 것이다. 그렇게 작가는 현실을 매개로 한, 자 신의 마음 풍경을 그려놓고 있었다. 현실에 대한 양가감정을 그려놓고 있었다. 저 마다 고립된 섬처럼, 관계가 없고, 소통이 없는, 현대인의 공허한 마음을 그려놓고 있었다.

<이 전시의 평론은 아트허브가 “아트허브 평론지원 프로젝트”의 일환으로 선 정작가에게 후원했습니다.>

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.